Storie di chi ha vinto lontano dai riflettori

Ilaria Chia, quanti titoli hai vinto?

Nessun premio, perché se non sei già famoso nessuno ti premia. Per questo adesso il discorso dei premi non mi interessa: è qualcosa che non dipende da me. Poi, se un giorno qualcuno mi premierà, ben venga.

Però non sono una di quelle che si mette a partecipare a tutti i premi. Quelli letterari, ad esempio, sono sempre a pagamento e, se non hai qualcuno che ti propone, le possibilità di vincere non esistono.

Giulio Cesare Croce. Opere italiane e dialettali. Quanto ritieni importante, in un periodo storico di narrazioni globali, la presenza di cantastorie e poeti dialettali?

Parto dal libro che ho curato. È lo sviluppo della mia tesi di laurea, discussa col professore Andrea Battistini, dedicata a uno scrittore bolognese del Seicento: Antonio Mirandola.

All’interno di questa tesi mi ero occupata anche di un altro poeta bolognese, Giulio Cesare Croce, che ha scritto opere in dialetto. Mi è sembrato subito molto interessante quindi ho deciso di approfondirlo.

Sicuramente quest’opera è una testimonianza storica molto significativa di un poeta poco noto. Come tante vicende della storia locale, anche questa era stata un po’ accantonata.

Le poesie di Croce invece sono molto suggestive perché raccontano la vita quotidiana della Bologna del tempo in presa diretta. Il poeta descrive la realtà con gli occhi della gente del popolo che allora, visto l’alto tasso di analfabetismo, non aveva la possibilità di esprimersi.

I temi trattati sono quelli della vita quotidiana, episodi minori raccontati con uno stile diretto e vivace, così immediato da risultare comprensibile anche a un lettore di oggi. Non deve spaventare il dialetto, perché comunque si capisce, meglio del linguaggio di altre opere erudite del tempo.

Si tratta di una lettura complessivamente gradevole anche per un pubblico di oggi, sia per la sua immediatezza, sia perché svela quegli aspetti della vita materiale che all’epoca erano scartati dalla letteratura alta.

Le disgrazie di Bartolino sono le disgrazie anche della nostra epoca?

Le disgrazie di Bartolino è un’opera molto significativa da un punto di vista letterario, in quanto rappresenta la più antica traduzione italiana del Lazarillo de Tormes, capostipite del genere picaresco. Poi, come nel caso di Giulio Cesare Croce, è una storia che può risultare coinvolgente anche per un pubblico di oggi.

Il protagonista è un ragazzo poverissimo che cerca il suo posto nel mondo in un’epoca in cui non esistevano i diritti individuali. Se proprio vogliamo attualizzare, nelle vicende di questo personaggio possiamo vedere l’odissea di tanti lavoratori precari dei nostri giorni.

Augusto Majani. La potenza dell’idea. L’attuale società civile ha idee abbastanza potenti?

Dipende, è un discorso che va un po’ contestualizzato. La potenza dell’idea si rifaceva alla pittura di Augusto Majani che voleva esprimere grandi valori politici, civili, religiosi.

Quello di oggi invece è un mondo molto diverso da allora. Non dico che oggi manchino le idee o che queste non siano abbastanza potenti. Piuttosto manca un orizzonte di senso complessivo nel quale possa collocarsi l’esperienza umana.

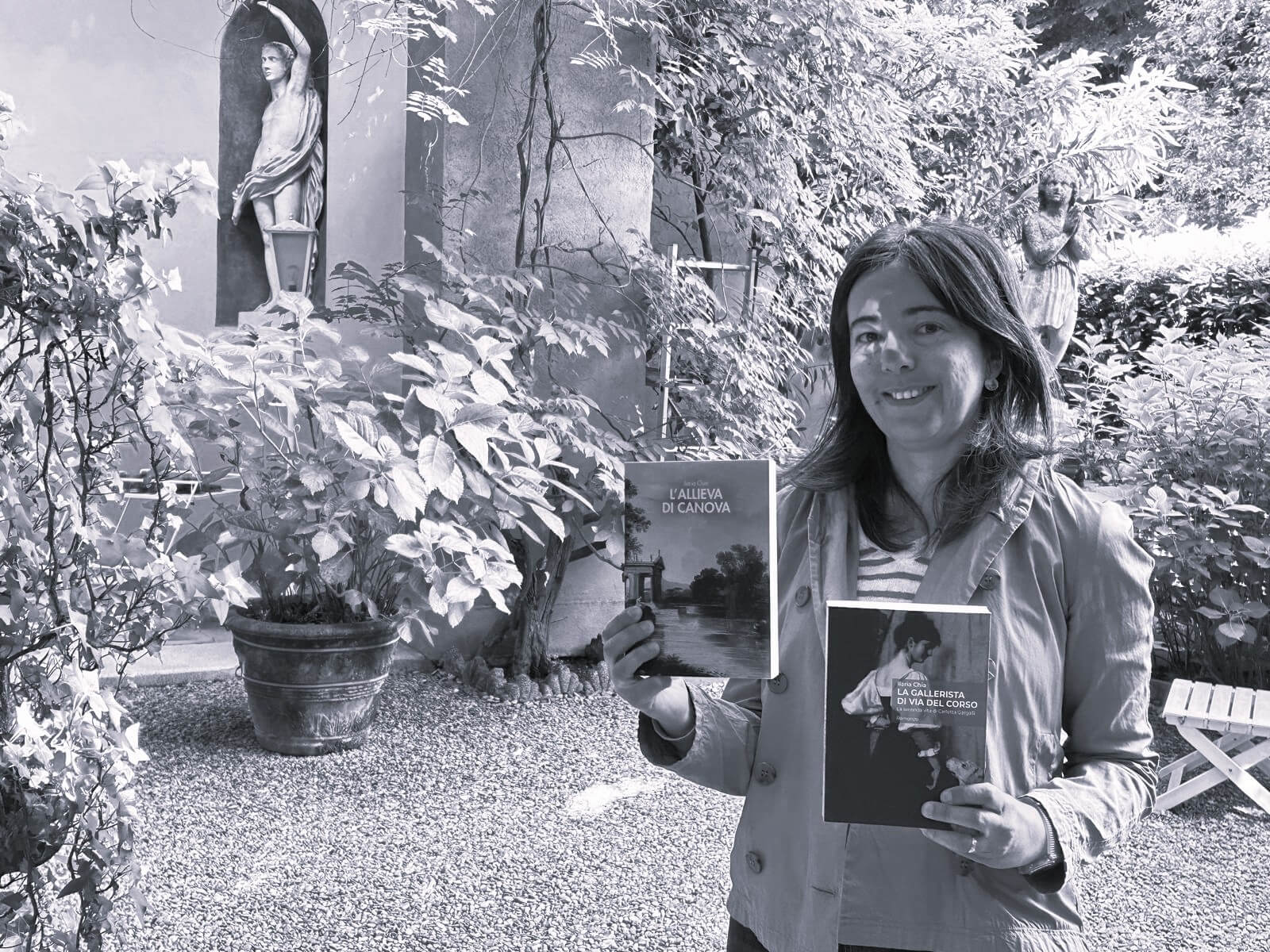

La gallerista di via del Corso. La seconda vita di Carlotta Gargalli. Tu quante vite hai vissuto, finora?

Una sola, sempre la stessa.

Di Carlotta Gargalli hai curato anche una mostra. Che sensazioni provoca la riscoperta di certe figure cadute momentaneamente nell’oblio?

Sì, è stata davvero una grande soddisfazione. Carlotta Gargalli era stata completamente dimenticata, rimossa dalla storia di Bologna e dalla storia dell’arte. Io sono stata la prima a credere in questa riscoperta.

Nel 2022 ho pubblicato il romanzo L’allieva di Canova che narra la prima parte della vita di Carlotta Gargalli. Nel 2023 ho curato la prima mostra dedicata a lei dedicata al “Museo dell’Ottocento” di Bologna. È stata una soddisfazione grandissima, un’emozione vedere le opere dal vivo raccolte in un unico luogo.

Alcune di queste erano già note, altre sono state riscoperte proprio grazie allo studio di ricerca che è stato fatto per questa mostra. Si è trattato di un’occasione anche per la città, perché per la prima volta i bolognesi hanno potuto ammirare dipinti dislocati nei depositi dei musei o in posti che non sono normalmente accessibili al pubblico.

Dopo la mostra ho scritto un secondo libro, La gallerista di via del Corso, che è la continuazione del romanzo L’allieva di Canova. In quest’ultimo lavoro racconto la seconda parte della vita di Carlotta Gargalli.

Sempre in merito, hai scritto Pittrici bolognesi. Donne e professioniste del primo Ottocento. L’arte al femminile è sottovalutata?

Questa piccola monografia, scritta insieme a Giovanni Tamarri, rappresenta il primo tassello di uno studio sulle pittrici bolognesi del primo Ottocento: Carlotta Gargalli, Anna Mignani e Anna Maria Crescimbeni. Come la Gargalli, anche le altre due, sono state dimenticate e quindi risultano note solo agli addetti ai lavori.

Più in generale possiamo dire che l’arte femminile di quel periodo è assolutamente sottovalutata. E, prima ancora, poco conosciuta. A Bologna tutti ricordano le grandi pittrici del Cinquecento e Seicento, come Elisabetta Sirani o Lavinia Fontana.

Nei due secoli successivi, ovvero Settecento e Ottocento, emergono sicuramente dei nomi interessanti: figure che sarebbero da approfondire ma che purtroppo conosciamo ancora poco. Ciò dipende anche dal fatto che molte opere di queste artiste sono andate disperse e questo rende difficile trovare notizie sia sulla loro vita che sul loro percorso.

Purtroppo, allargando il discorso oltre Bologna, è un dato di fatto che le donne nella storia dell’arte siano state per tanti secoli sottovalutate, tenute ai margini. Sono state infatti pochissime quelle che hanno avuto la possibilità di emergere, di essere prese sul serio.

Soltanto in questi ultimi decenni assistiamo a una riscoperta delle figure femminili e a un nuovo interesse per la presenza delle donne dell’arte. Quindi c’è ancora un grande lavoro da fare, un lavoro faticoso però molto appassionante.

L’allieva di Canova. Tu di chi sei allieva? E quali punti in comune senti con Carlotta Gargalli?

Carlotta Gargalli fu allieva del grande scultore Antonio Canova. Devo ammettere che un po’ mi sono identificata in lei perché è una figura molto moderna.

Per le sue vicende di vita si potrebbe paragonare a una ragazza del giorno d’oggi. Ha il desiderio di emergere, di fare dell’arte la propria professione.

Si distingue dalla altre perché è consapevole del suo talento e non vuole accontentarsi di esercitare l’arte da dilettante, in quella maniera del tutto secondaria e invisibile che le donne di allora dovevano accettare. Ecco, lei non vuole rassegnarsi a questa condizione limitante, vuole porsi allo stesso livello dei colleghi uomini.

In questo senso deve affrontare grandi difficoltà per riuscire. Questo mi ha ricordato la situazione di tante che oggi cercano di emergere nel mondo del lavoro, di trovare il proprio spazio, però fanno fatica perché la realtà per le donne continua ad essere molto penalizzante anche oggi.

Per quanto riguarda me, sono stata allieva del professor Andrea Battistini, grazie al quale ho curato le due pubblicazioni di ambito accademico di cui abbiamo parlato all’inizio. Mi ha stimata, mi ha dato tanto, mi ha insegnato molto.

Quindi, in questo settore degli studi di italianistica, il mio punto di riferimento è stato lui. Purtroppo è venuto a mancare da qualche anno e lo ricordo con affetto. Dopo mi sono occupata di altre cose, soprattutto di giornalismo.

In questo percorso invece sono sempre stata un’indipendente, senza particolari agganci e sponsorizzazioni. Quindi non posso dire di essere allieva di qualcuno: ho soltanto seguito i miei interessi, le mie passioni.

Ho cercato di volta in volta la mia strada. Sono stata fortunata perché ho trovato delle persone che mi hanno apprezzata e incoraggiata, però nel giornalismo e nella scrittura rimango sostanzialmente un’autodidatta.

Me lo ha chiesto la città. Anna Maria Cancellieri. L’esperienza a Bologna. È possibile che a te Bologna chieda di valorizzare opere poco conosciute?

Ringrazio il Museo Ottocento che mi ha dato la possibilità di curare due mostre: la prima su Carlotta Gargalli, la seconda sulla famiglia dei Savini. Però, in generale, preferisco non farmi illusioni: se non sei famoso, è difficile che sia qualcuno a chiamarti.

Bisogna darsi da fare e ritagliarsi i propri spazi. In questi anni ho visto che, tra il giornalismo, la storia dell’arte e le case editrici, nessuno ti regala niente. Sei tu che devi andare avanti con le tue forze, anche se a volte è molto faticoso.

Per quanto riguarda la Cancellieri, c’era invece una forte richiesta in quel momento perché diventasse sindaco. Aveva lavorato molto bene come commissario prefettizio ed era riuscita a entrare in sintonia con la città e con i bolognesi.

Si era fatta apprezzare per la sua capacità di andare oltre gli schemi e rappresentare un punto di riferimento per tutti, non soltanto per la destra o la sinistra, per un partito o per l’altro. C’era quindi una forte domanda dal basso affinché lei potesse rimanere a Bologna.

Le cose poi sono andate diversamente. Me l’ha chiesto la città è un titolo che vuole raccontare questa dinamica, un caso unico in Italia.

La mostra Dinastia Savini voleva anche raccontare Bologna in un periodo storico cruciale come quello a cavallo tra Ottocento e Novecento?

L’intento di questa mostra era quello di ricostruire l’operato di questa famiglia di artisti. Il capostipite è Giacomo Savini, pittore di epoca neoclassica, del quale mi sono occupata in particolare.

Poi si procede con gli altri due, Alfredo e Alfonso, attraversando tutto l’Ottocento fino ad arrivare agli inizi del Novecento. Viene quindi raccontato più di un secolo di storia e di trasformazioni artistiche: dal neoclassicismo alla Belle Époque.

Hai scritto L’album inedito di Giacomo Savini, paesaggista bolognese. Che sensazioni ti dà un quadro che rappresenta un paesaggio?

L’album inedito di Giacomo Savini è il titolo di una mostra di disegni che ho curato per il Museo Davia Bargellini. Si tratta di una raccolta molto varia che comprende scenografie, paesaggi ideali, impressioni dal vero.

A livello personale i disegni di Giacomo Savini mi trasmettono una sensazione di grande serenità. È una natura arcadica che punta a coinvolgere lo spettatore mettendolo a proprio agio. Nei sui paesaggi si respira la bellezza, un’ideale di armonia tra l’uomo e la natura.

Il titolo di uno dei saggi che ho scritto è “Giacomo Savini e l’Arcadia bolognese”. Il pittore descrive la pianura, la collina, i borghi di montagna come un’Arcadia, un mondo dorato dove ci si può rifugiare evadendo dalle dure necessità del presente.

Da giornalista, capita che tu senta che le parole non sono sufficienti a raccontare l’opera di un artista?

Sì, sicuramente è una sfida riuscire a raccontare l’opera di un artista, anche perché parliamo di arti visive. La parola è invece un altro tipo di arte.

Non è facile, comunque ci si prova, perché il mestiere dello storico dell’arte è proprio quello di conoscere e raccontare l’opera degli artisti. Prima di tutto occorre capirla, studiarla, approfondirla nella sua vera essenza. Questa è la priorità.

Poi quando l’hai capita tu, la puoi spiegare agli altri. Comincia così la seconda fase, la divulgazione, che altro non è che un racconto al pubblico. Quest’ultimo non sempre ha un interesse o una preparazione specifica, quindi bisogna parlare in una maniera che il messaggio possa arrivare a tutti. È un compito molto stimolante ma anche complesso.